ما يراه عزت القمحاوي

لا ينتبه أكثرنا حين تسقط ورقة من شجرة، وهو أمر لا يستغرق أكثر من بضع ثوان، فإذا انتبه أحدنا قال إنه الخريف. أما القمحاوي عزت فلا يرى الورقة أو تبدل الفصول إنما يرى البذرة فالجذور فالجذع حتى يكاد يلمس براحته اللحاء الخشن، فالنسغ فالأوراق، ولربما لمح بينها بارون ايتالو كالفينو أو هلال رينيه ماغريت، فالندى فالأزهار فالظلال تحرس خلوة عاشقَين أو قيلولة هارب، فالغابة، فالفأس أو الحرائق ولربما تناهت إلى سمعه أثناء ذلك فصول فيفالدي الأربعة.

فإذا لم تسقط على الرصيف ورقة من شجرة، أو كان الشارع بلا أشجار، سقطت من المارة نظرة كابية مثل حصاة صغيرة، أو تأتأة ساقٍ تجاهد لتتقدم خطوةً أخرى، أو رعشة خفية لسماع سارينة الشرطة من بعيد. يرى القمحاوي عندئذ ذلك الحصى الخفيّ يتكوم على الأرض شيئاً فشيئاً آخذاً في الارتفاع حتى يصنع تمثالاً للطاغية. يتبع بعينيه التمثال إذ راح يسير متثاقلاً إلى الميدان ليقف رافعاً يده الحجرية في تلويحة هي أقرب إلى التهديد منها إلى التحية ليخطب طوال ثلاثين سنة في الناس والشمس والهواء والنجوم والطيور التي تتخذه مرحاضاً.

لئن كان سامي يعقوب -أحد أبطال القمحاوي- يسبق الغيب بخطوة فيرى المستقبل قبل قدومه فلا يختال من الفرح، ولا يجزع من الحوادث فإن القمحاوي يرى بملَكَة التأمل أصل الأشياء وتحولاتها. وذلك منجم ما انفك القمحاوي يحفر بدأبٍ أنفاقه حتى خرجت من باطن التأمل أغلب أعماله إن لم يكن كلها، وقد نجا من الانهيارات والانفجارات المعتاد حدوثها في المناجم، كما نجا أيضاً من نضوب ذلك المنجم.

والقمحاوي لا يكتب بيده وحدها، بل يكتب بحواسه اليقِظة مجتمعةً ما يجعل قارئهُ هو الآخر يقرأ بحواسه الخمسة فيرى ويسمع ويشم ويذوق ويطوي الصفحة فيلمس. وبقدر ما تحضر العمارة الإلهية (الطبيعة) في أعماله تحضر العمارة البشرية فيسائلها عمرانياً وإنسانيا. ولا يقترب قلم القمحاوي من المرأة -وما أكثر ما يفعل- إلا ويغدو شاعرا فترفرف الغرّة في عينيه مثل طائر، وتبدو السرّة مثل هاويةٍ تتناثر في قاعها العيون والأنامل والألسن. ولأنه يفيض على الدوام تضيق به الأشكال الأدبية فيعبرها أحياناً إلى فضاءٍ أرحب. إن كتباً مثل "الأيك في المباهج والأحزان" أو "غرفة المسافرين" لعلامة بارزة في المكتبة العربية الحديثة.

قرأت له أول ما قرأت "كتاب الغواية" قبل أكثر من عشر سنوات. أهدتني صديقة كتابه فبدا مثل أغنية. لا عجب إذن أن يتهادى الأصدقاء والأحباب كتبه مثل الأغاني. قرأت بعدها "الأيك" ثم عدت لقراءة نسخته الجديدة. القمحاوي هو أيضاً يعود إلى الأيك لا ليعيد قراءته فحسب، بل ليضيف إليه أيكة بين الحين والآخر. أحب من أعماله السردية "بيت الديب" وهي تحفة منسية كما أحب "البحر خلف الستائر".

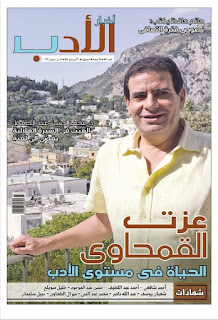

التقيت القمحاوي عزت صدفةً قبل سنوات في معرض القاهرة للكتاب فبدا أنيقاً مثل كتبه. يتحدث في بلاغةٍ وأناة كأنه يملي إحدى مقالاته. غني عن القول إنه أحد بناة المقال في زمنٍ انحسرت فيه الصحافة حتى بدت اليوم مثل استديوهات التصوير أو إحدى المهن التي في طريقها إلى الاختفاء.

وإذا كان المرء ينهض في الصباح من سريره ليذهب إلى العمل، أو لأداء الصلاة، أو بسبب الجوع، أو الأمل أو حتى الذهاب إلى الحمام فإن الجمال هو ما يوقظ القمحاوي كل يوم من سريره لينهض فيكتب. الجمال محرك أساسي عند القمحاوي، ولك أن تتخيل عزيزي القارئ ما الذي يمكن أن يكتبه من يكتب لوجه الجمال.

تعليقات

إرسال تعليق